江戸小紋の着物の特徴、ルーツ、歴史の話

大正12年創業、新宿・甲州屋呉服店の三代目社長、 志村 賢三(シムラ ケンゾウ)です。

今回のコラムでは、江戸小紋の着物の特徴、ルーツ、歴史などを解説いたします。

1. 江戸小紋の特徴

江戸小紋の一番の特徴は、何といっても反物一面に散りばめられた繊細、かつ細微な柄です。

実際に仕立てると、何とも言えない気品が感じられます。

おしゃれ着としてはもちろん、柄の選び方や帯の合わせ方しだいで略式の礼装としても着ることができますので、昔から重宝な着物として人々に愛好されてきました。

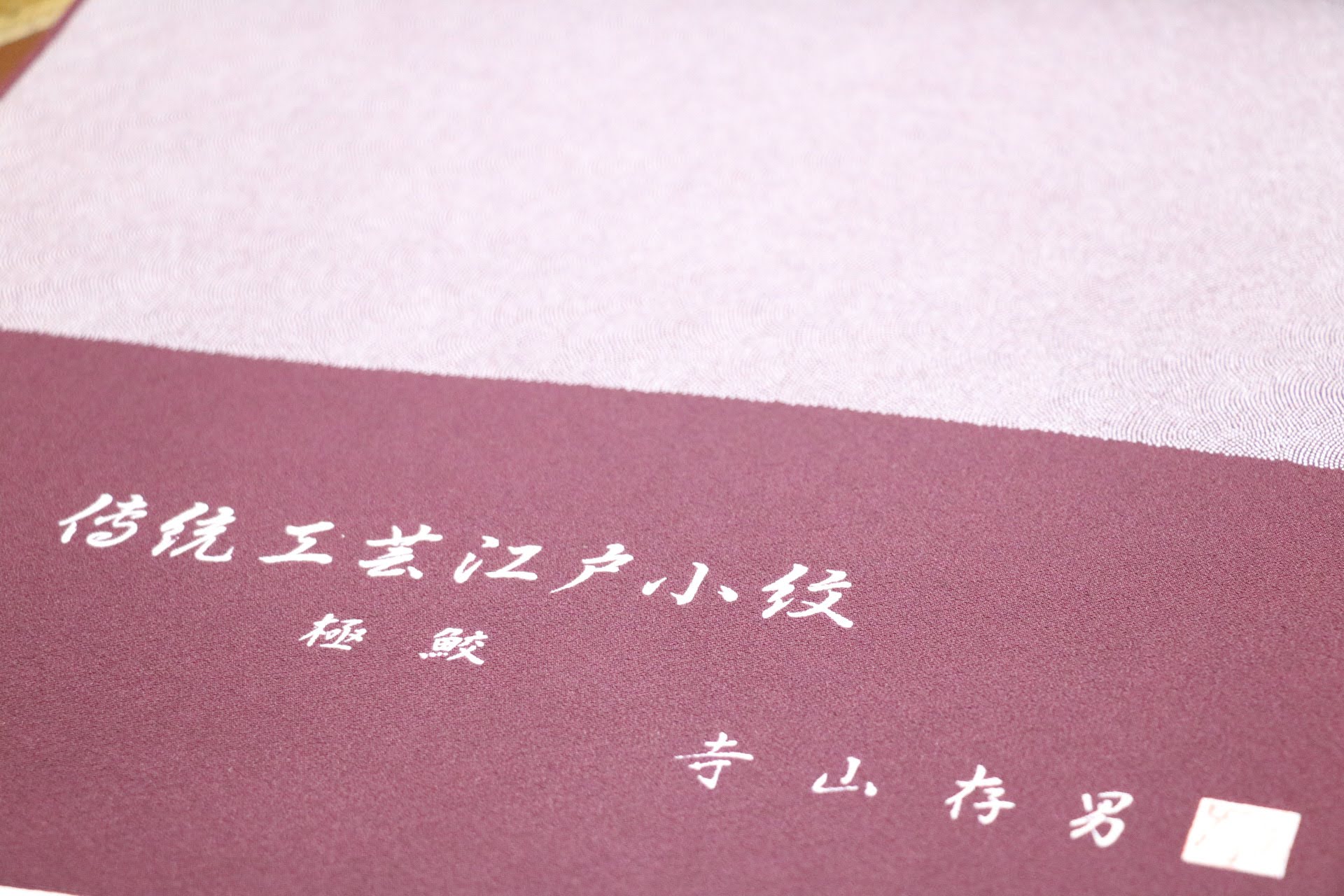

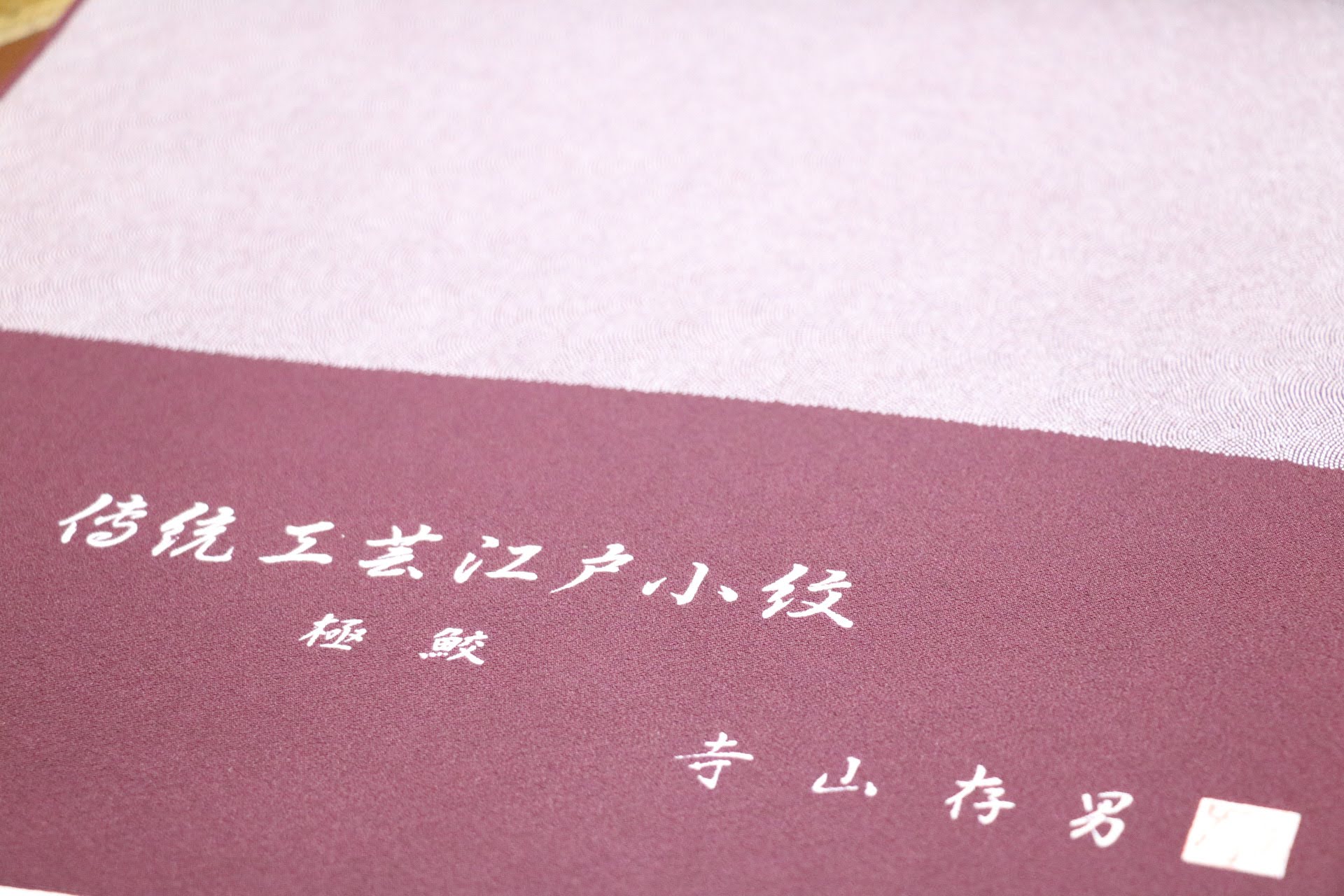

江戸小紋三役と呼ばれる「鮫(さめ)」、「行基(ぎょうぎ)」、「角通し」をはじめ、色無地の着物と同じように着用できる柄が多く、お茶事などにも好んで着用されています。

塩瀬染めや刺繍の名古屋帯を合わせたり、名物裂の半巾帯を合わせたりなど、様々におしゃれを楽しむことができます。

きっと、お手持ちの帯がとてもお役に立つことと思います。

また、袋帯を合わせて、お呼ばれの席やパーティー、お茶事などにも、付下げや色無地などとは一味違った着こなしで、素敵なひとときをお過ごしになることができるでしょう。

さらには、色目によっては慶弔(けいちょう)両用に、帯合わせ次第で法事などにもお召になっていただくことが可能です。

あなたならではの江戸小紋コーディネートを是非お楽しみください。

2. 江戸小紋の型紙の昔と今

このような江戸小紋の柄を染め出すのに欠かすことの出来ないものが型紙です。

江戸時代、伊勢神宮にほど近い白子、寺家地区は、徳川御三家のひとつ、紀州藩の保護により、“伊勢型紙”の産地として栄えてきました。

型彫りの技術は他所にもありましたが、突彫り、錐彫り、道具彫り、縞彫りなどの多彩な技法と精微な仕事で全国を席巻しました。

昭和30年には伊勢型紙の無形文化財保持者として6名が認定を受け、平成5年に伊勢型紙の4技法と糸入れの技術が国の重要無形文化財に指定され、その技術を守る重要無形文化財保持団体として、伊勢型紙保存会が認定されました。

しかし、40年程前には約200人いた職人も現在は20名ほどになり、高齢化問題に見舞われながらも、その一方で若手が弟子入りし、成長していく姿も注目されつつ現在に至っています。

2-1. 令和の型紙

ではここで、江戸小紋の柄の数々をご紹介しましょう。(見本切れ多数あり)

江戸小紋はこのようにさり気ない文様の作品が多く、着用されるにあたり、その特徴や歴史などの話題に至ることがよくあります。

きっと、素敵な着物談義も合わせてお楽しみ頂けることと思います。

以下、江戸小紋のルーツや歴史に少しふれておきたいと存じます。

3. 江戸小紋のルーツと歴史

3-1. 江戸小紋のルーツ

江戸小紋のルーツは、武士の礼装として知られる裃(かみしも)にあります。

江戸時代、将軍家を筆頭として各藩は競って特定の柄を定め、藩のシンボルとしました。

そこでは様々な伝統柄が用いられており、礼装をしながらおしゃれをする、武士のたしなみでもありました。

江戸中期になると、庶民の間でも、着物や羽織として小紋染めが着用されるようになります。

動植物などを抽象化した粋な柄や、縁起をかついだ「七福神」「宝尽し」などといった遊び心のあるものなど、バリエーション豊かな江戸小紋柄が今に伝えられています。

また、室町時代、武家が自らの印として武具や鎧の紋所に用い、それが後に武士の裃(かみしも)の文様となり、江戸小紋柄の発祥となったとも言われています。

3-2. 内藤新宿の誕生

元禄時代、新宿一丁目から二丁目・三丁目の一帯は、江戸府内、いわゆる朱印線内から大きくはずれた土地であり、現在でいうところの荒野に相当する土地でした。

そのような中、浅草阿部川町の名主・高松吉兵衛が中心となって、宿駅業者と談合のうえ幕府に上訴し、元禄11年にこの土地が宿駅として設置許可が下されるに至りました。

甲州街道三十三宿の設置後、97年後にして設けられた新しい宿場として内藤新宿が誕生しました。

他の街道がすべて日本全国に通じる道であるのに対し、甲州街道は甲府を終点とした懐の浅い街道であり、いざという時の徳川氏の退却路とされていました。

信認する柳沢吉保を甲府十五万石の城主に据え、沿道はすべて旗本もしくは譜代大名の所領で固められていました。

当時の幕府としては、風紀上の問題から、宿駅内藤新宿を大きく発展させたくはなかったと推察されます。

3-3. 明治期になって

明治4年、職業選択の自由と作物選択の自由が認められると、内藤新宿周辺の武家屋敷の跡地のほとんどが、桑畑や茶畑、牧場などとして開墾されていきました。

武蔵野台地の農作地帯は商品作物の畑などに転換されていき、蚕(カイコ)の取引市場が発足するに至りました。

内藤氏の下屋敷跡地であった現新宿御苑は、農事試験場に様変わりしました。

そして明治10年代に荷馬車運送から鉄道輸送への切替がなされ、内藤新宿は、東京の西の勝手口として、また物資の集散拠点としての役割を担うようになったのです。

神田川流域(新宿区落合)は、明治末頃から染め物業者が集積し、江戸小紋を中心とした染物の一大地場産業を形成するに至りました。

伝統文化を守りつつ、生活に根ざした商品を生み出す職人としての誇りを胸に、そして文化を継承する主役としての自覚を持ちつづけ、現在に至っています。

4. 新宿・甲州屋呉服店について

当店甲州屋呉服店は、大正12年、新宿の地で創業しました。

和服好きの方や、着物のことでお困りの方に、“老舗の知恵” と “最適な(時には斬新な)方法” で、販売のみならず、お手入れ、着付け、レンタル、お預り等、あらゆる方法の中からピッタリなご提案をしています。

当店にて江戸小紋の着物を取り扱っておりますので、ぜひお気軽にお越しくださいませ。

↓ ↓ ↓

【新宿・甲州屋呉服店の店舗案内はこちら】

【関連ページ】

> 本格着物・浴衣のおあつらえ(オーダーメイド・お仕立て)なら、新宿・甲州屋呉服店へ

> 本格着物・浴衣・帯のお直し、修繕なら、新宿・甲州屋呉服店へ