有松鳴海絞りの歴史、工程、技法の話

大正12年創業、新宿・甲州屋呉服店の三代目社長、 志村 賢三(シムラ ケンゾウ)です。

今回のコラムでは、有松鳴海絞りの歴史、工程、技法などを解説いたします。

東海道五十三次の第四十、鳴海宿から一里ほど江戸寄りに、有松の町があります。

江戸初期、土産物として考案された有松絞りは大人気となり、浴衣の制作も始められました。

徳川家尾張藩が、絞り生産の独占権を与え、保護したこともあり、有松は地域として大いに発展の途に就いたのでした。

絞商(有松絞りを生産する業者)たちの繁栄を物語る豪壮な街並みは、この地に今も残ります。

木綿の一大産地である三河や知多半島に近かったことも有松の発展を支えました。

絞り染地には知多木綿を使用するものが、絞りゆかたとしては最上品となります。

1. 有松絞りの誕生

江戸時代の初め、徳川家康が幕府を開いて間もない慶長13年(1608年)に、絞り開祖、竹田庄九郎らによってつくり始められました。

尾張藩が、藩の特産品として保護し、竹田庄九郎を御用商人に取り立てたことから始まります。

(同年、荒地だった有松の治安確立のため、新しい集落として開かれた。(稲作不適地))

浮世絵「鳴海の宿」は有松を描いたもので、「名産有松絞り」と記してあります。

日本建築の美しさを今に伝える町並みは、200年を経過した貴重な文化財となっています。

その景観は、名古屋市の町並み保存指定第一号として、また全国町並み保存連盟の発祥地として知られています。

2. 主な工程

- 図案

- 型彫り(型紙づくり)

- 絵刷り(青花を模様に刷り込んで写す)

- 絞りくくり(鳥口台、鹿の子台、巻き上げ代などを使用して行う)、筋絞りなど

- 染色(基本浸染め)

- 糸抜き(慎重にすすめるため、3、4日要するものもある)

- 仕上げ

3. 絞り技法

- 杢目縫い絞り

- 唐松縫い絞り

- 折り縫い絞り

- 手蜘蛛絞り(機械もある)

- 巻き上げ絞り

- 横三浦絞り

- 人目鹿の子絞り

- 突出鹿の子絞り

- 蜘蛛入り柳絞り

- みじり絞り

- 日の出絞り

などがあります。

4. 歴史的経緯

有松での絞り染めが盛んになるにつれ、鳴海などの同辺地でもつくられるようになっていきました。

これに対し、有松は尾張藩に他地域における絞り染め生産の禁止を訴えます。

天明元年(1781年)、尾張藩は、保護のため、有松の業者のみに絞り営業の独占権を与えました。

ただし、生産の下請けは鳴海を含む周辺地域でもなされており、営業権が有松に集約されたのでした。

これが有松の大いなる発展につながり、現在に残る豪壮な街並みが形成されていったのです。

幕末まで有松の独占営業権は維持されますが、農産物の凶作をきっかけに独占権解除となり、明治期にかけて鳴海など周辺地域、さらには全国的に取り扱われるようになります。

東海道が交通の要所から外れるようになり、衰退するも、その後、新技術の開発と特許性の確立により、安定的な発展に至っています。

新宿・甲州屋呉服店について

当店甲州屋呉服店は、大正12年、新宿の地で創業しました。

和服好きの方や、着物のことでお困りの方に、“老舗の知恵” と “最適な(時には斬新な)方法” で、販売のみならず、お手入れ、着付け、レンタル、お預り等、あらゆる方法の中からピッタリなご提案をしています。

当店にて有松鳴海絞りを取り扱っておりますので、ぜひお気軽にお越しくださいませ。

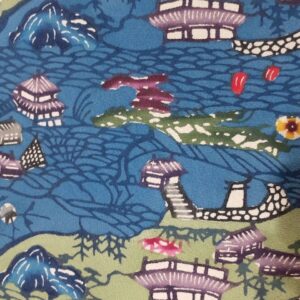

有松鳴海絞りのゆかた

↓ ↓ ↓

【新宿・甲州屋呉服店の店舗案内はこちら】

【関連ページ】

> 本格着物・浴衣のおあつらえ(オーダーメイド・お仕立て)なら、新宿・甲州屋呉服店へ

> 本格着物・浴衣・帯のお直し、修繕なら、新宿・甲州屋呉服店へ